戸建てにEVスタンドを設置する際の見た目・実用性・設置場所の工夫をご紹介。外構との調和と使いやすさを両立した導入プランとは?

見た目を損なわないEVスタンドの外構デザイン

EVスタンドは機能性の高い設備である一方で、無機質なデザインのものも多く、外構の雰囲気を壊してしまうことがあります。戸建て住宅では、住まいの印象を左右する外観との調和を意識した設置が重要です。

せっかくのデザイン性ある住宅やエクステリアも、目立つ配線や露骨な設備があると台無しに見えることも。そこで、「いかにスタンドを主張させず、空間に溶け込ませるか」が計画のポイントになります。

この章では、建物や外構の印象を損なわず、自然な印象で設置するためのデザイン工夫を詳しくご紹介します。

建物の外観に馴染むスタンド選び

EVスタンドはさまざまなデザインやカラーが選べる時代になってきました。スタンド本体を選ぶ際には、建物の外壁や門柱、カーポートなどの色や質感と調和するものを選ぶと、全体として統一感のある印象になります。

たとえば、シンプルモダンな家にはステンレス調のシャープなスタンドが映えますし、ナチュラルな木目調の住宅には、マットなダークトーンや木調パネルを取り入れたスタンドが適しています。

意匠性の高いスタンドを選ぶことで、「設備」から「デザインの一部」へと昇華させることが可能です。

配線を目立たせない施工の工夫

EVスタンドの設置で意外と目立ってしまうのが、電源までの配線や配管です。配線が露出していると、せっかくの外構が雑然として見えてしまうため、あらかじめ「見せない施工計画」を立てることが重要です。

具体的には、地中埋設によって配線を完全に隠したり、門柱や塀の裏に沿わせるルートを確保することで、外からは配線が見えない設置が可能になります。新築時や外構工事とあわせて計画すれば、よりスマートに配線処理が行えます。

機能と見た目のバランスを両立することで、住まい全体の完成度が一段と上がります。

エクステリアと一体化したデザイン提案

EVスタンド単体での設置ではなく、周囲のエクステリアとセットでデザインを考えることで、より自然な見え方が可能になります。たとえば、門柱に組み込むようにスタンドを設置すれば、ひとつの外構ユニットとしてまとまりが生まれます。

また、植栽や目隠しフェンスと組み合わせて、視線を分散させたり、スタンドそのものを目立たせない工夫も効果的です。充電スペースの床素材や照明計画ともリンクさせれば、EVスタンドの存在がむしろ魅力的な外構要素に変わることもあります。

「スタンドを隠す」のではなく、「スタンドを活かす」デザイン発想が、満足度の高い空間づくりの鍵です。

使いやすさを重視した設置位置と配線計画

EVスタンドを設置するうえで「使いやすさ」は絶対に妥協できないポイントです。いくら見た目が良くても、日々の充電が不便になってしまっては本末転倒。ストレスなく充電できる環境を整えるには、設置場所と配線計画が極めて重要です。

特に戸建て住宅では駐車スタイルが多様なため、車とスタンドの位置関係をよく検討する必要があります。実際の生活を想像しながら、最適な動線や配線ルートを考えることが、満足度の高いEV環境につながります。

駐車位置と充電口の関係を考慮

EV車の充電口は車種によって異なる位置にあるため、スタンドの設置場所を決める前に、どこからケーブルを挿すのかを確認しておく必要があります。たとえばフロント左に充電口がある車種なら、駐車時の進行方向に対して左側にスタンドを配置するのが基本です。

将来的に車を買い替える可能性がある場合には、左右どちらからでもケーブルが届く位置に設置しておくと、柔軟に対応できます。

実際の駐車動作をイメージしながら、車の乗り降りやドアの開閉にも干渉しないスペースを確保することが大切です。

日常動線に配慮したケーブルの取り回し

EV充電時はケーブルを地面に這わせることになるため、通行の邪魔にならないルートを確保することが必要です。特に玄関や勝手口、宅配ボックスなど、日常的に人が通る動線にケーブルがかかると非常に危険です。

配線ルートを建物の外壁沿いに寄せたり、壁付けホルダーを使ってケーブルを浮かせるなど、安全性と使い勝手を両立した設計が理想です。また、ケーブル長さに余裕をもたせることで、無理な取り回しを防ぎます。

日々の使用を想定して、ケーブルの出し入れや収納のしやすさにも気を配ると、使い勝手が格段に良くなります。

屋外コンセントとの連携・配線距離の最適化

EVスタンドの電源は基本的に屋外コンセントや分電盤から取るため、設置場所によっては長い配線工事が必要になります。距離が長くなると施工コストが増えるだけでなく、電圧降下のリスクも高まるため、なるべく近くから電源を取れるよう設計することがポイントです。

たとえば、既存の屋外コンセントの位置を活用したり、配管を短く抑えられるルートを優先的に選ぶことで、施工の負担を軽減できます。新築やリフォーム時なら、あらかじめEV専用回路を引いておくとスムーズです。

配線の長さとルートは、電気工事士と相談のうえで決定し、安全かつ効率的なプランを立てることが大切です。

導入前に知っておきたい設置条件と注意点

EVスタンドは誰でも簡単に設置できる設備ではありません。とくに戸建て住宅に設置する場合、電気設備や法的条件、将来的な計画など、事前に確認すべきポイントがいくつもあります。

この章では、導入前に知っておくべき基本的な条件や、設置後に後悔しないための注意点について解説します。無理なく、長く快適に使い続けるための準備として、ぜひチェックしておきましょう。

電気容量の確認と契約内容の見直し

EVスタンドは一般的な家電よりも消費電力が高く、200Vの電源を必要とする場合もあります。そのため、設置前には自宅の電気容量が十分かどうかを確認する必要があります。

既存の契約アンペアでは容量が足りない場合、電力会社との契約変更や分電盤の増設が必要になることもあります。特に、IHクッキングヒーターやエコキュートなど、他の高消費電力機器と併用する場合は注意が必要です。

将来の使用状況も想定し、必要に応じて50A〜60A以上への変更を検討しましょう。

将来の車種変更に対応できる設計

EVの車種によって充電口の位置や、必要な出力は異なります。今後、車を買い替えたり、2台目のEVを導入することを見越しておくと、より柔軟に対応できます。

たとえば、片側だけでなく両側から届くように設置したり、分岐用の配管スペースを確保しておくことで、将来的な変更にも対応しやすくなります。配線ルートやスタンドの位置は、複数パターンを想定したうえで検討すると安心です。

一時的な便利さではなく、10年後の使い勝手を見据えた設計が失敗しないコツです。

自治体の補助金や施工業者選びのポイント

EVスタンドの設置に対しては、多くの自治体で補助金制度が設けられています。国の制度と併用できるケースもあるため、申請要件や期間を事前に調べておくと導入コストを大幅に抑えられる可能性があります。

また、施工は資格を持つ電気工事士に依頼する必要がありますが、EV設置の実績が豊富な業者を選ぶと、トラブルの心配も少なくスムーズに工事が進みます。

見積もり段階で現地調査を行い、配線ルートや設置位置のアドバイスがしっかりできる業者かどうかも判断基準になります。

EVスタンドおすすめ商品3選

これからEV(電気自動車)を導入予定の戸建て住宅にぴったりな、見た目と使い勝手を両立するEV充電スタンドを厳選しました。外構計画と調和しながら、安心・快適な自宅充電を実現します。

パナソニック「ELSEEV hekia S Mode3」

- 壁面・ポール両対応のスマートな設計

- 200V対応、最大6kWの普通充電に対応

- 防雨・防塵性能(IP55)で屋外設置にも安心

シンプルで住宅デザインに馴染みやすい形状と、使いやすさを追求した操作パネルが魅力。安心の国内メーカー製で、防水性・耐久性に優れ、初めてのEV導入にも最適なスタンド型充電器です。

日東工業「EV充電用コンセント Pit-1G」

- 200V対応の屋外スタンド型EVコンセント

- スリム形状で住宅前面にも設置しやすい

- シンプルな構造で施工・使用も簡単

コストを抑えつつ、しっかりとした屋外設置が可能なEV充電器。目立ちすぎないデザインと実用性で、EV入門者にも扱いやすく、将来の本格充電器導入前の選択肢としても優秀です。

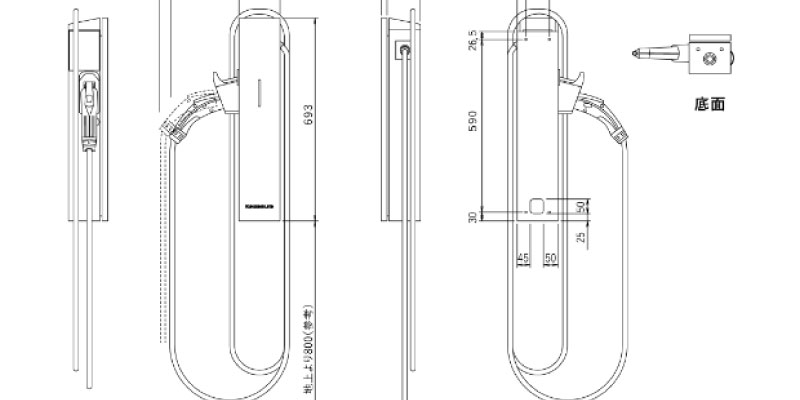

河村電器産業「EVコンポ Mode3」

- 限られた場所でも設置することが可能

- 鍵付きで安全性も確保

- 後付け・新築どちらでも設置可能

充電ケーブルが本体上部から出線しているため、地面に擦りにくい設計であり、車や手を汚さず、ケーブルを束ねる回数も少ない、充電作業時の使いやすさが魅力のEV充電器です。