地震への備えは建物の「基礎」から。ひび割れや老朽化を放置すると、揺れに耐えられない危険も。点検や補強工事を行うことで、住宅の耐震性と安心感を高める方法をわかりやすく解説します。

基礎の劣化がもたらす危険性

住宅の基礎は、建物全体を支える最も重要な構造部分です。しかし、普段は目にする機会が少ないため、ひび割れや劣化が進行していても気づかないケースが多くあります。見えない部分に問題が生じていると、いざ大地震が発生した際に耐震性が著しく低下し、建物が傾いたり倒壊する危険性もあります。

外壁や屋根のリフォームと比べて基礎は後回しにされがちですが、地震大国である日本では「最も優先すべき補強ポイント」といえます。放置すれば建物全体の耐久性に関わるため、早めの点検と対策が欠かせません。

ひび割れや沈下が建物全体に与える影響

コンクリート製の基礎は経年劣化によりひび割れが発生します。小さなひびでも放置すると内部に水が浸入し、鉄筋が錆びて強度が低下します。地盤沈下や地震の揺れが加わると、建物全体に歪みが生じ、ドアや窓が開閉しにくくなるなどの不具合が起きることもあります。

特に古い住宅では、地盤改良が不十分なまま建てられている場合もあり、沈下による影響が表面化するケースも珍しくありません。これらの兆候を早期に発見することが、被害を最小限に抑える第一歩となります。

見落とされがちな基礎の老朽化サイン

基礎の劣化は、外から見えるひび割れだけとは限りません。コンクリート表面の白華(しらはな)や、鉄筋の錆汁が浮き出ている場合は、内部で劣化が進行している可能性があります。また、床下の湿気が多い住宅では、カビや腐食によって木材部分にも影響が及ぶことがあります。

これらのサインを見逃すと、補修にかかる費用が増えるだけでなく、耐震補強工事にも支障をきたすため、定期的な点検が欠かせません。

定期点検の重要性

住宅の基礎は10年を目安に点検することが推奨されています。専門業者による調査では、外観だけでなく内部のひび割れ幅や鉄筋の腐食状態を測定し、補修や補強が必要かどうかを判断します。早めに対策を講じることで、修繕コストを抑えつつ、地震時のリスクを大幅に軽減できます。

特に築20年以上の住宅にお住まいの方は、基礎の状態を一度専門家に診てもらうことをおすすめします。目に見えない部分こそ、住まいの安全を左右する重要な要素です。

基礎補強で得られる安心と効果

基礎の補強は、住宅の安全性と耐久性を大きく向上させる工事です。ひび割れ補修や鉄筋補強といった小規模な施工から、全体をカーボン繊維で巻き立てる大規模な補強まで、建物の状態に応じた方法が選択されます。いずれの工法でも共通しているのは、「見た目を直す工事」ではなく、「家の寿命を延ばす工事」であるということです。

地震が多い日本では、基礎がしっかりしているかどうかが、住宅全体の安全を左右します。補強工事によって得られる安心感は、何よりも大きな価値があります。

耐震性・耐久性の向上

基礎補強を行うことで、地震や地盤変動に対する耐性が格段に高まります。ひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入することで強度を回復させたり、外側にカーボン繊維を貼り付けて補強することで、基礎全体の一体性を強化できます。こうした施工は、建物の揺れを均等に分散させ、倒壊や傾きを防ぐ効果があります。

また、コンクリート内部の鉄筋を腐食から守ることで、長期的な耐久性も維持されます。補強を行うことで、次の世代まで安心して住み続けられる住宅へと生まれ変わります。

建物全体のバランスを整える

基礎が劣化すると、建物の荷重バランスが崩れ、壁や天井にひびが入るなどの不具合が発生します。部分的な修繕では解決しない場合も多く、基礎補強によって建物全体の安定性を回復させることが重要です。

特に布基礎の住宅では、構造上の強度が偏りやすいため、弱点部分を補強することで全体のバランスを最適化できます。結果として、揺れに強く、歪みにくい住宅構造が実現します。

修繕よりも「予防」でコストを抑える

基礎補強は、劣化が進行する前に行うことで費用を大幅に抑えられます。ひび割れが深くなったり、鉄筋が錆びてしまった後では、補修範囲が広がり費用も増加します。早期に点検・補強を行えば、最小限の工事で高い効果を得ることができます。

また、定期的に基礎の状態を確認し、軽微な補修を重ねることで、長期的には大きなコスト削減にもつながります。「壊れてから直す」よりも、「壊れる前に守る」ことが、結果的にもっとも経済的な選択です。

効果的な基礎補強の方法とポイント

基礎補強の目的は、単に劣化部分を修復するだけでなく、地震時に建物全体へ加わる力を分散させ、倒壊リスクを減らすことにあります。建物の構造や築年数、劣化の進行度によって適した補強方法は異なります。ここでは、代表的な補強方法と工事を成功させるためのポイントを紹介します。

事前に専門の耐震診断を受けることで、必要な補強範囲やコストを把握でき、無駄のない施工計画を立てることができます。

エポキシ樹脂注入や炭素繊維補強の特徴

軽度のひび割れには、エポキシ樹脂をひび内部に注入する工法が有効です。樹脂が内部まで浸透して固化することで、コンクリートの強度を回復させ、再びひびが広がるのを防ぎます。さらに、外側から炭素繊維シートを貼り付ける方法は、引張強度を大幅に向上させることができ、より高い耐震性能を実現します。

これらの工法は工期が短く、居住しながら施工できるケースも多いため、リフォームとして取り入れやすいのが特徴です。

ベタ基礎・布基礎に応じた施工法

住宅の基礎には主に「ベタ基礎」と「布基礎」があり、それぞれに適した補強方法があります。ベタ基礎では、ひび割れや沈下が見られる部分に樹脂注入や表面補強を施し、一体化を図るのが一般的です。一方、布基礎は構造的に耐震性が劣るため、鉄筋や炭素繊維による補強が効果的です。

基礎の形状や施工時期によって強度の差が大きく出るため、現地調査をもとに最適な方法を選ぶことが、長期的な安心につながります。

信頼できる耐震診断・補強業者の選び方

基礎補強は専門的な知識と技術を要する工事です。見た目の修繕ではなく、構造的な安全性を確保する施工ができるかどうかが重要です。過去の施工実績や耐震補強の専門資格を持つ業者を選ぶことで、安心して依頼することができます。

また、見積もりの際は「補修」と「補強」が明確に区別されているかを確認することも大切です。構造のプロによる診断と正確な施工が、住まいの安全を守る最大のポイントです。

おすすめ基礎補強材3選

基礎の耐久性や耐震性を高めるために使われる、信頼性の高い補強材を紹介します。いずれも実際の補修・補強現場で使用されている実在製品で、確かな性能と施工性を兼ね備えています。

コニシ「ボンドE206」

- 高強度のエポキシ樹脂でひび割れ補修に最適

- コンクリートとの密着性が高く耐久性に優れる

- 日本建築学会JIS規格適合品

建築・土木分野で幅広く使われる定番の補修用樹脂。注入工法に最適で、細かなクラックにも浸透して強固に固着します。耐震補修の基礎材として信頼性が高い製品です。

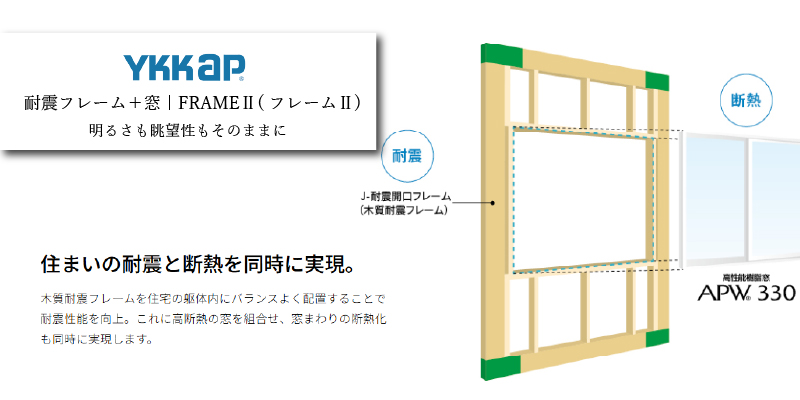

YKK AP「FRAMEⅡ(フレームⅡ)」

- 高耐震・高剛性を実現する構造補強フレーム

- 開口部やリフォーム住宅にも対応可能なモジュール設計

- 地震時の変形を抑え、倒壊リスクを軽減

YKK APのFRAMEⅡは、建物の構造体を補強するために設計された耐震フレーム。既存住宅のリフォームにも対応しており、窓の増設や開口部拡張時に耐震性を確保できます。見た目を損なわずに建物の安全性を高められる信頼の製品です。

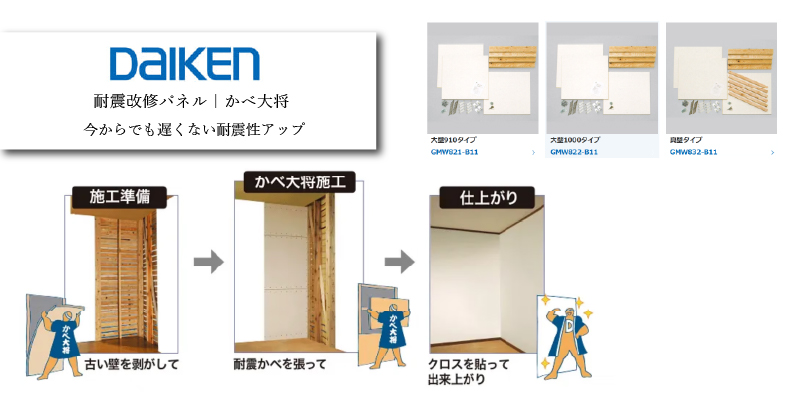

DAIKEN「かべ大将」

- 既存の壁に上張りするだけで耐震補強が可能

- 壁倍率2.5倍相当の高い耐震性能を発揮

- 施工が簡単で短期間リフォームに最適

DAIKENの「かべ大将」は、室内から施工できる耐震リフォーム建材。解体工事を最小限に抑えながら耐力壁を追加できるため、住みながらの工事にも対応します。国土交通省認定の性能を持ち、地震対策として高く評価されている実在製品です。